3月26日上午,第八届国际东方天文学史会议(ICOA-8)在东区师生活动中心国际学术报告厅开幕。开幕式由本次会议科学组织委员会联合主席、中国科学院自然科学史研究所副所长孙小淳研究员主持。国际科学史与科学哲学联合会前任主席、我校人文与社会科学学院院长刘钝研究员,国际东亚天文学史会议执行主席Tsuko Nakamura教授,国际天文学联合会天文学史委员会主席Rajesh Kochar教授分别致辞。

本系列会议创始于1993年,旨在研讨东方(亚洲)古代和近现代天文学发展的历史,及其历史天文材料的现代应用。前七届分别在韩国(1993)、中国(1995, 2001)、日本(1998,2010)、澳大利亚(2008)、泰国(2004)召开。我校科技史与科技考古系在2010年会议上成功争取到本次会议的举办权,并确定会议主题为“亚太地区的天文遗产”,重点讨论如何发掘和保护该地区20世纪中期以前的天文学遗产,使之服务于当代的科学与文化建设。

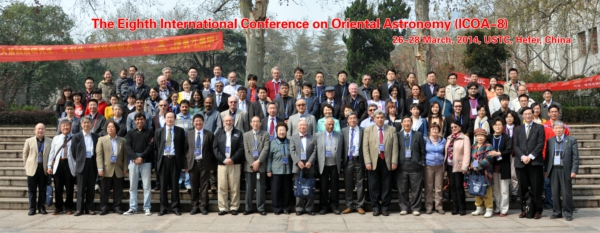

80余名代表参加了本次会议,除十余位中国学者外,其余代表分别来自韩国、日本、印度、泰国、澳大利亚、新西兰、乌兹别克斯坦、伊朗、格鲁吉亚、英国、比利时、荷兰、捷克和美国。会议期间共宣读了62篇论文,报告了在天文考古、民族天文学、古代历法、古代天象记录现代分析与应用、古代天文文本的科学解读、天文与社会政治、天文学的跨文化传播与吸收、天文学与世界遗产、亚太地区早期射电天文学发展等方面所取得的一些最新成果,尤其包括韩国学者在历史超新星搜寻与研究方面的一些新突破。会议还在安徽博物院组织了“安徽天文遗产专场报告会”,对包括阜阳汉汝阴侯墓天文仪器和万安古镇罗盘与日晷等在内的安徽天文遗产进行了介绍和讨论。会议代表对亚太地区天文遗产的久远性、连续性、独特性、多样性及其在现代科学与文化发展中的潜在价值进一步达成了共识,并希望通过加深合作推动本领域研究的深入发展。

除了学术的多样性与交叉性,来自不同国家、不同民族的代表也为会议增添了丰富的文化色彩,使3月27日晚一次平常的会议聚餐变成了一次令人难忘的文化宴飨。在科技史与科技考古系研究生志愿者们热情表演的带动下,各国代表竞相登场,平时严肃的学者们一个个显示了难得一见的率真与才艺:从毛利人的民谣到南、北印度的民歌,从不同版本的阿里郎到字正腔圆的北国之春,从滑稽的澳大利亚民歌到诙谐的英国歌曲,从中国的宋词吟唱到乌兹别克的西域短调,外加新西兰的童谣与游戏……文化的热情激起一阵阵欢笑,让各国代表乐不思归。其间,韩国代表的一句“Long Live USTC!”的欢呼则表达了与会代表们对图书馆VIP的良好印象与美好祝愿。

3月28日的闭幕式由本次会议科学组织委员会联合主席、会议地方组织委员联合主席、我校科技史与科技考古系执行主任石云里教授主持。Rajesh Kochar教授与国际天文学联合会天文学史委员会前任主席、国际著名天文学史和天文考古学家Clive Ruggles教授对会议成果进行了总结,他们对本次会议组织的高水平和高质量给予了充分的肯定,认为由我校科技史与科技考古系来组织这样一次融天文和考古于一体的会议实至名归。石云里教授在最后的致辞中向为本次会议成功召开作出贡献的单位和个人表达了谢意,尤其向创立这一系列会议的第一代学者们表示了感谢与敬意,并表示希望其第二代学者能够秉承前辈们的事业,并将其发扬光大。

(科技史与科技考古系)